デスクライト選びは、目の健康と作業効率に直結します。

この記事では、数多くの製品の中から自分に最適な一台を見つけるために、デスクライトの種類、明るさ(照度)、光の色(色温度)、色の再現性(演色性)といった選び方の基本から、用途別のポイントまでを詳しく解説します。

Ms.ガジェット

Ms.ガジェット長時間作業すると目がすごく疲れるのですが、デスクライトで改善できますか?

Mr.ガジェット

Mr.ガジェットはい、目に優しい光を選ぶことで、疲労感を軽減し、快適な作業環境を作れます。

デスクライト選びで後悔しないために

目に優しい光がもたらすメリット

長時間デスクに向かう現代人にとって、光の質は身体的コンディションに直結します。

- 眼精疲労の軽減: 明るさのムラやちらつきを抑えることで、目の筋肉(毛様体筋)の負担を減らします。

- 集中力の維持: 脳を覚醒させる色温度を選ぶことで、作業効率が向上します。

- 身体の不調予防: 適切な照明は、目の疲れからくる肩こりや頭痛の予防にも繋がります。

特にパソコン作業では、「モニター画面の輝度と周囲の明るさの差」を縮めることが最も重要です。この差(コントラスト)が大きいと、瞳孔の調整が頻繁に行われ、疲労が加速するためです。

Ms.ガジェット

Ms.ガジェット長時間作業すると目がすごく疲れるのですが、デスクライトで改善できますか?

Mr.ガジェット

Mr.ガジェットはい、目に優しい光を選ぶことで、疲労感を軽減し、快適な作業環境を作ることが期待できますよ。

知っておくべきデスクライトの種類と特徴

デスクライト選びでまず押さえておきたいのが、光源の種類です。

光源によって明るさの質や消費電力、価格などが大きく異なります。

主な光源としては、LED、蛍光灯、白熱灯が挙げられ、近年では有機ELといった新しいタイプも登場しています。

それぞれの特徴を理解し、比較検討することが重要になります。

| 光源の種類 | 寿命(目安) | 演色性(Ra) | 2026年時点の推奨度 | 備考 |

| LED | 約40,000時間 | 80〜97 | ★★★★★ | 現在の主流。省エネ・多機能。 |

| 有機EL | 約30,000時間 | 90〜100 | ★★★★☆ | 次世代光源。面発光で目に極めて優しい。 |

| 蛍光灯 | 約10,000時間 | 70〜90 | ★☆☆☆☆ | 2027年末で製造・輸出入禁止。 |

| 白熱灯 | 約1,000時間 | 100 | ★★☆☆☆ | 雰囲気は良いが、発熱と電気代がネック。¥ |

用途や予算、求める光の質に合わせて、最適な光源を選ぶことが、快適なデスク環境を整えるための第一歩です。

LEDデスクライトの特徴

現在主流となっている光源がLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)です。

長寿命かつ省エネルギーであることが最大の特長で、白熱電球の約40倍、蛍光灯の約4倍も長持ちすると言われています。

消費電力も少ないため、電気代の節約に繋がります。

多くの製品に明るさを調整できる「調光機能」や、光の色味を変えられる「調色機能」が搭載されている点も魅力です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 長寿命(白熱電球の約25倍、蛍光灯の約4倍) 省エネで電気代を節約 調光・調色・タイマー・USBポートなど多機能 小型・軽量な設計が可能 |

初期費用が高め 製品によっては多重影が発生 ちらつき(フリッカー)がある場合も 光が強すぎると目に負担となることも |

Ms.ガジェット

Ms.ガジェットLEDは目に良くないと聞きましたが本当ですか?

Mr.ガジェット

Mr.ガジェット一部の安価な製品では、ちらつき(フリッカー)や、影がいくつもできてしまう多重影が気になる場合があります。しかし、最近の製品は対策が進んでいるものが多いので、JIS規格AA形相当などを目安に選べば安心です。

初期費用は他の光源に比べて高価な傾向がありますが、ランニングコストや機能性を考慮すると、多くの方にとって最もバランスの取れた選択肢となるでしょう。

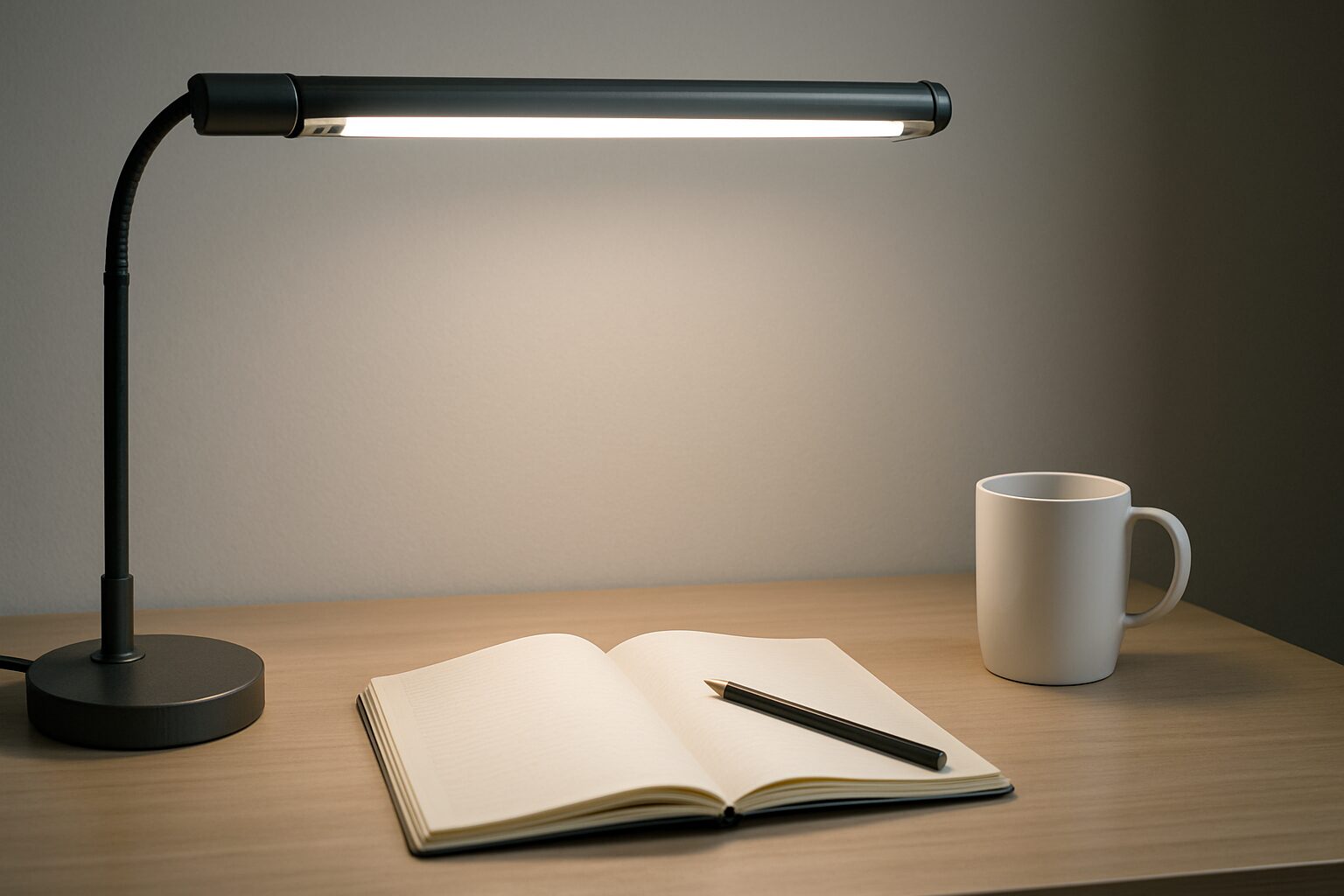

蛍光灯デスクライトの特徴

蛍光灯は、かつてデスクライトの主流だった光源です。

ガラス管内の放電によって発生する紫外線を、蛍光塗料に当てて発光させる仕組みで、広い範囲を均一に明るく照らすことが得意です。

LEDが普及する前は、オフィスや学習机で広く利用されていました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

広い範囲を均一に照らせる 比較的価格が安い 目に優しいと感じる人も多い | 調光・調色機能がない製品が多い LEDより消費電力が大きい 頻繁な点灯・消灯で寿命が縮む 2027年で蛍光灯の製造と輸出入が禁止 |

重要:蛍光灯の2027年廃止について

水俣条約(COP5)に基づき、2027年末までに一般照明用蛍光ランプの製造および輸出入が全面的に禁止されます。今後ランプが切れた際に交換品が入手困難になるため、今から購入するなら「LED」がおすすめです。

Mr.ガジェット

Mr.ガジェット2027年末までに蛍光灯の製造と輸出入が禁止されるので買い替えましょう!

Ms.ガジェット

Ms.ガジェットえ、蛍光灯ってなくなるんですね、、

白熱灯デスクライトの特徴

白熱灯(白熱電球)は、フィラメントと呼ばれる細い金属線に電気を流し、高温にすることで光を得る、古くからある光源です。

温かみのあるオレンジ色の光が特徴で、演色性(色の再現性)が非常に高い点がメリットです。

デザイン性の高いおしゃれなデスクライトによく採用されています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

温かみのあるオレンジ色の光 高い演色性(自然な色再現) 電球の価格が安い デザイン性の高い製品が多い |

非常に消費電力が大きい 発熱が多く、火傷の恐れも 寿命が短い(約1,000~2,000時間) 環境配慮により生産縮小傾向 |

一方で、エネルギー効率が悪く、消費電力の大部分が熱に変わってしまうため、電気代が高くなります。

寿命もLEDや蛍光灯と比較して著しく短く、約1,000〜2,000時間程度です。

環境負荷の観点から、世界的に生産・販売が縮小されています。

Mr.ガジェット

Mr.ガジェット白熱灯ってホントに電気使うので嫌いです

その他の種類のデスクライト(有機ELなど)

近年、LED、蛍光灯、白熱灯以外にも、新しい技術を用いたデスクライトが登場しています。

代表的なものが有機EL(Organic Light Emitting Diode)です。

有機ELは、電圧をかけると自ら発光する有機化合物の層を利用した光源で、面全体が均一に発光するのが最大の特徴です。

そのため、多重影ができにくく、目に優しい光とされています。

ブルーライトの量も少ないと言われています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 面発光で光が柔らかく均一 影ができにくく、目に優しい 超薄型・軽量設計が可能 |

製品数がまだ少ない 価格が高め 選択肢が限られている |

Ms.ガジェット

Ms.ガジェット有機ELはまだあまり聞かないですが、どんな特徴がありますか?

Mr.ガジェット

Mr.ガジェット面で発光するので、LEDのような点光源と比べて影ができにくく、非常に目に優しい光です。薄くて軽いデザインが可能というメリットもあります。

まだ製品ラインナップは限られており、価格も高価な傾向にありますが、その優れた特性から、今後の普及が期待されている次世代の光源です。

各種類におけるメリット・デメリット比較

これまで見てきた各光源には、それぞれメリットとデメリットが存在します。

どの光源が最も優れているかではなく、自分の使い方に合ったものを選ぶことが重要です。

快適な作業環境を作るための選び方

デスクライトを選ぶ上で最も重要なのは、自分の用途や環境に合った光を選ぶことです。

光の質は目の疲れや集中力に直結するため、慎重に選びましょう。

ここでは、明るさ、色温度、演色性といった光の性能から、便利な機能、デザインや設置場所まで、快適な作業環境を作るための選び方のポイントを詳しく解説します。

これらの要素を総合的に比較検討することで、最適な一台を見つける手助けとなるはずです。

明るさの選び方:作業内容に合わせた適切な照度

デスクライト選びでまず確認したいのが「明るさ」です。

明るさは主に照度(lx:ルクス)という単位で示され、机の上の特定の範囲をどれだけ明るく照らせるかを表します。

作業内容によって必要な明るさは異なります。

一般的な勉強や読書には500ルクスから1000ルクス程度が推奨されています。

細かい作業、例えば手芸や裁縫などを行う場合は、1000ルクス以上のより明るいものを選ぶと手元が見やすくなります。

また、明るさだけでなく、照らせる範囲も重要です。

JIS規格では照射範囲が定められており、「AA形」は「A形」よりも広い範囲を均一に照らせるため、学習机など広いスペースを照らしたい場合におすすめです。

明るさを調整できる調光機能が付いていると、作業内容や時間帯に合わせて最適な明るさに設定できるため便利です。

Ms.ガジェット

Ms.ガジェットどのくらいの明るさが目に優しいのですか?

Mr.ガジェット

Mr.ガジェット明るすぎず暗すぎず、作業内容に合わせて調整できることが目に優しいポイントです

適切な明るさを選ぶことで、目の負担を軽減し、快適な作業環境を実現できます。

色温度の選び方:集中力とリラックス効果

光の色合いを表すのが色温度(K:ケルビン)です。

色温度によって、空間の雰囲気や人の心理状態に与える影響が変わります。

色温度は低いほど暖色系の光(オレンジ色っぽい光)になり、高いほど寒色系の光(青白い光)になります。

集中して作業したい勉強や仕事には、脳を覚醒させる効果があると言われる昼白色(約5000K)や昼光色(約6500K)が適しています。

一方、リラックスしたい読書や就寝前の時間には、暖かみのある電球色(約3000K)がおすすめです。

シーンに合わせて光の色を調整できる調色機能付きのデスクライトを選ぶと、活動内容に応じて最適な光環境を作り出せます。

| 色温度帯 | 光の色 | 主な効果と用途例 |

|---|---|---|

| 低 (〜3300K) | 電球色 | リラックス効果、寝室、リビング |

| 中 (3300K〜5300K) | 温白色・昼白色 | 自然な色、リビング、ダイニング、勉強 |

| 高 (5300K〜) | 昼光色 | 集中力向上、オフィス、書斎、勉強 |

時間帯や目的に合わせて光の色を選ぶことで、より快適で効率的な時間を過ごせるようになります。

演色性の重要性:自然な色を再現する

演色性(Ra)とは、照明が物体の色をどれだけ自然光に近い色で見せるかを示す指標です。

太陽光の下での色の見え方を基準(Ra100)として、数値が高いほど色の再現性が高いことを意味します。

色の正確さが求められる作業、例えばデザイン、イラスト制作、オンライン会議での顔色などでは、演色性の高いデスクライトを選ぶことが非常に重要です。

一般的に、Ra80以上あれば日常生活や多くの作業では十分ですが、色の識別が重要な作業にはRa90以上の製品を選ぶことを推奨します。

演色性が低いライトの下では、物の色が不自然に見えたり、くすんで見えたりすることがあり、作業の質や目の疲れにも影響を与える可能性があります。

Ms.ガジェット

Ms.ガジェット演色性はどれくらいあれば良いですか?

Mr.ガジェット

Mr.ガジェット一般的な作業ならRa80以上、色の正確さが求められるならRa90以上を目安にしましょう

デスクライトを選ぶ際は、明るさや色温度だけでなく、この演色性にも注目することで、より質の高い光環境が得られます。

その他の機能:調光・調色機能、USBポート、タイマーなど

デスクライトには、基本的な照明機能以外にも作業効率や利便性を向上させる様々な付加機能を持つモデルがあります。

自分の使い方に合わせて必要な機能が付いているかチェックしましょう。

前述した調光機能(明るさ調整)や調色機能(色温度調整)は、時間帯や作業内容に合わせて最適な光環境を作れるため、非常に便利です。

その他にも、スマートフォンなどを充電できるUSBポート付きのモデルや、設定した時間で自動的に消灯するタイマー機能、手を使わずに点灯・消灯できるタッチレスセンサーなども人気があります。

ワイヤレス充電に対応したモデルや、ペン立て、時計、カレンダー機能などが一体化した多機能な製品もあります。

| 機能 | メリット |

|---|---|

| 調光機能 | 明るさを無段階または段階的に調整可能 |

| 調色機能 | 光の色(色温度)を用途に合わせて変更可能 |

| USBポート | デスク上でスマートフォンなどを充電できる |

| タイマー機能 | 消し忘れ防止、就寝前の読書などに便利 |

| タッチレスセンサー | 手が汚れていても操作可能、衛生的 |

| ワイヤレス充電 | 対応スマートフォンを置くだけで充電可能 |

これらの機能を活用することで、デスク周りをよりすっきりとさせ、快適な作業空間を実現できます。

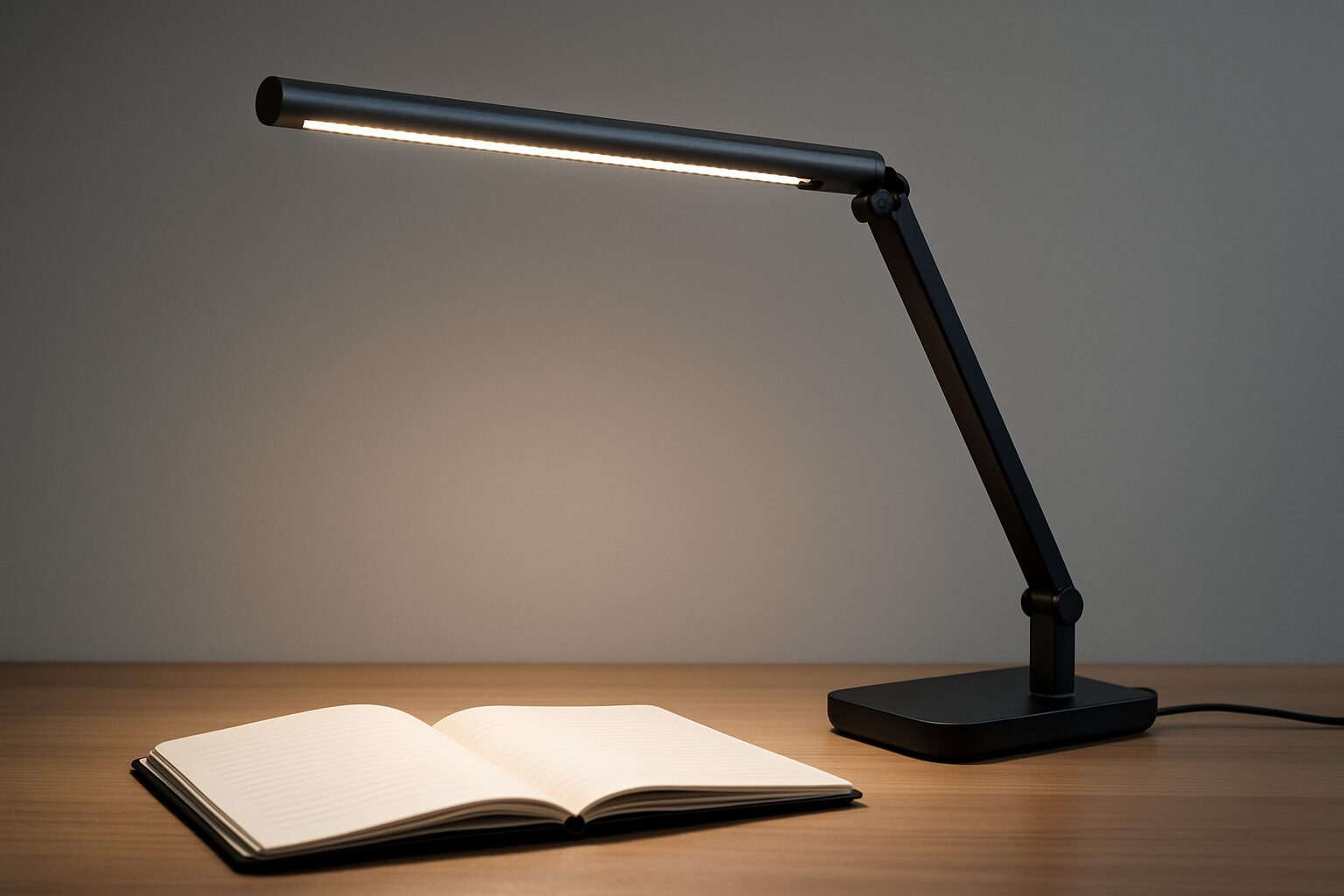

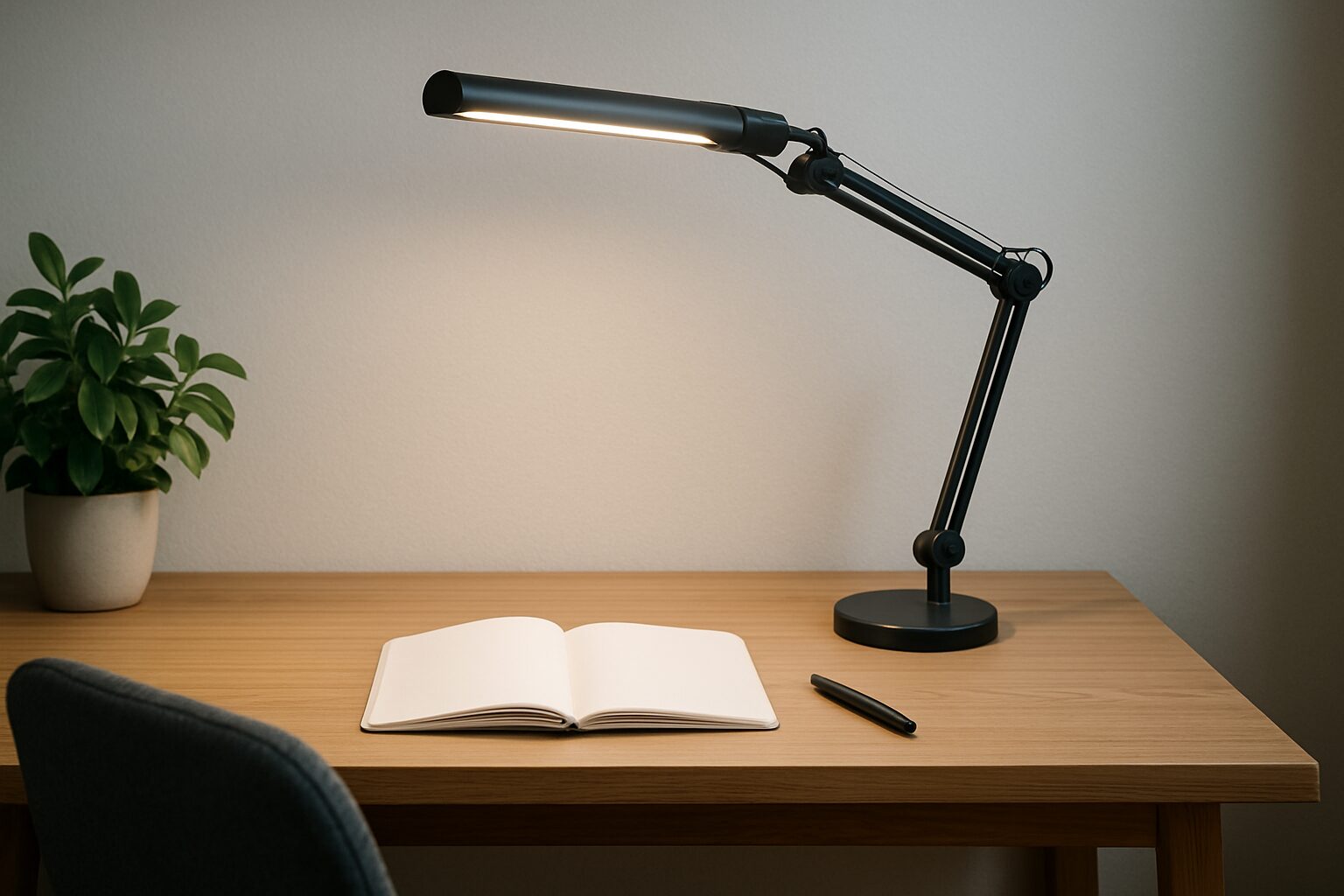

デザインと設置場所:インテリアとの調和

デスクライトは実用性だけでなく、空間を彩るインテリアとしての側面も持ち合わせています。

様々なデザインの製品があるため、部屋の雰囲気やデスク周りのテイストに合わせて選ぶ楽しみもあります。

設置方法も重要な選択肢です。

主に「スタンド式」「クランプ式」「クリップ式」の3種類があります。

| 設置方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

スタンド式 | 設置や移動が簡単 デザインのバリエーションが豊富 | デスク上のスペースを取る |

クランプ式 | デスクスペースを有効活用できる しっかり固定できて安定性が高い | 設置可能な天板に制限あり 設置や移動がやや手間 |

クリップ式 | 設置場所の自由度が高い 省スペースで使える | 安定性にやや不安あり 挟める厚みに制限あり |

スタンド式は最も一般的で、好きな場所に置けますが、デスク上のスペースが必要です。

クランプ式はデスクの天板に固定するため、スペースを有効活用できますが、設置できるデスクの厚みが限られます。

クリップ式は棚やベッドフレームなどにも手軽に設置できますが、安定性はやや劣ることがあります。

設置スペースや使い方に合わせて、最適な設置方法とデザインを選びましょう。

アームの可動範囲が広いものを選ぶと、光の向きや高さを自由に調整できて便利です。

用途別の選び方

最後までお読みいただきありがとうございました!

- 本記事の評価は当サイト独自のものです。

- 特段の表示が無い限り、商品の価格や情報などは記事執筆時点での情報です。

- この情報が誤っていても当サイトでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- 当サイトに記載された商品・サービス名は各社の商標です。

コメント